Hubo un tiempo, no tan lejano, en que el verano porteño no era sinónimo de encierro con el aire acondicionado o de una peregrinación obligada a la costa atlántica. Acá nomás, a unos pocos bondis de distancia, el río nos esperaba con los brazos abiertos. Sí, el mismísimo Río de la Plata, ese que hoy miramos con desconfianza, fue durante décadas la pileta pública más grande y democrática de Buenos Aires. Una historia de amor entre la ciudad y su agua, que la contaminación y el progreso mal entendido se encargaron de sepultar.

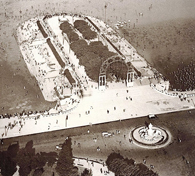

Todo empezó con estilo y ambición. Cuando a la Buenos Aires moderna se le ocurrió que quería un balneario, no se achicó. En 1918, en lo que hoy es el pulmón verde de la Reserva Ecológica (y cuando Puerto Madero ni siquiera era un sueño en un plano), se inauguró con bombos y platillos el Balneario Municipal de la Costanera Sur. Imaginate la escena: cientos de vecinos, de todas las clases, bajando por las escalinatas del “Espigón Plus Ultra” para meterse en el río. Había vestuarios, paseos arbolados, carnavales y colonias de vacaciones. Una “Bristol porteña” en blanco y negro, donde las familias pasaban el día y los pibes se tiraban de cabeza sin miedo. Hasta un documental yanqui de los años 30, Romantic Argentina, capturó esa postal feliz y masiva. Hasta ahí, todo era fiesta.

Pero la cosa no quedó solo en el sur. La fiebre del río se expandió. En los 40 y 50, Parque La Salada fue el rey de la diversión: un mega complejo con piletas de agua salada, laguna y juegos, donde el esparcimiento era ley. Un poco más tarde, en los '60 y '70, vinieron las alternativas fashion: Saint Tropez y Parque Carrasco, en la zona de Núñez, le pusieron un toque chic a la costa norte. Parecía que la relación con el río era para siempre.

¿Y qué pasó?

El romance se fue pudriendo, literalmente. El progreso industrial y urbano le pasó una factura impagable al agua. Los desechos cloacales e industriales, especialmente los que vomitaba el Riachuelo, convirtieron al Río de la Plata en un peligro sanitario. De a poco, la postal de las familias chapoteando se transformó en la de un curso de agua sucio y desaconsejable. La ciudad, en lugar de sanear, le dio la espalda. Primero cayó La Salada, víctima emblemática de la contaminación. Los balnearios norteños aguantaron un poco más, pero para los '80 ya eran historia.

El destino de la Costanera Sur fue el más simbólico. En 1978, con los escombros de las autopistas, se comenzó a rellenar la zona para un proyecto que nunca llegó: un Centro Cívico. La naturaleza, por su cuenta, empezó a colonizar ese terreno abandonado, dando origen, por ley en 1986, a la Reserva Ecológica. Un espacio hermoso y necesario, sí, pero que también marcó el epitafio del balneario popular. El río pasó de ser un lugar para meterse a ser un paisaje para mirar desde lejos, mientras a sus espaldas crecían los rascacielos de Puerto Madero.

Hubo intentos de reflotar la idea, como las “playas porteñas” de BA Playa en 2008, con sus carpas y arena, pero ya sin el componente esencial: el agua. Es solo un simulacro, un recuerdo con palmeras de plástico.